令和7年度決算等審査特別委員会 第2分科会 9月29日

教育局

心豊かな社会をつくる会 大草よしえ 質疑

「科学館運営管理」

(リニューアル後こそソフト面の強化とPDCAの徹底を)

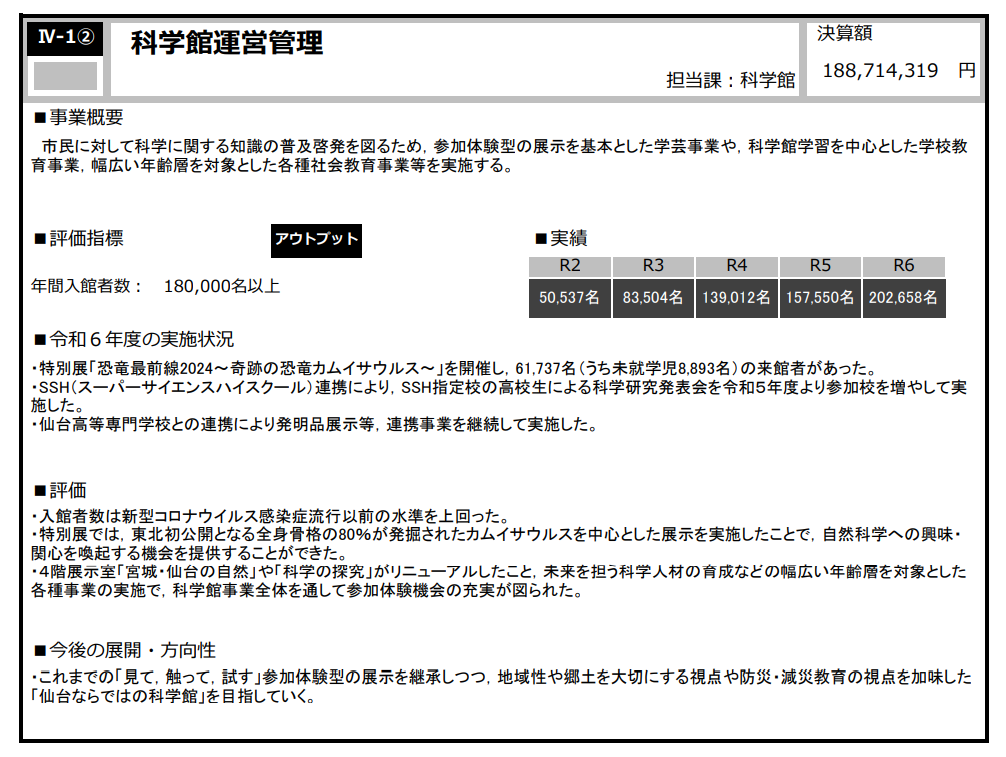

私からは、令和6年度決算 第9款「教育費」 第6目「科学館費」のうち、「運営管理」(決算額:1億7千400万円余)について、本市の「教育に関する事務の点検及び評価の報告書」(令和6年度実績)を基にお伺いします。

(1)「評価指標」に対する現状分析と課題認識がない報告書

この報告書では、科学館運営管理の「評価指標」として「年間入館者数:18万名以上」が設定されています。令和6年度の「実績」は、前年度の約15万7千人を4万5千人ほど上回る、約20万2千人の入館者数がありました。これはコロナ禍前をも上回る水準です。

評価指標を上回った要因として考えらえるのは、「令和6年度実施状況」に記載のとおり、『特別展として「恐竜最前線2024」を開催し、61,737名の来館者があった』ことも一因かとは存じますが、前年の特別展と比較すると1万人程度の増加でしたので、前年比4万5千人増の一番の要因は、やはり4階常設展示室リニューアルオープンが最も大きかったと推察します。

さらに今年4月には、前年度改修中だった3階常設展示室も含め全面展示リニューアルしましたので、今年度は評価指標をさらに上回る入館者数が予想されます。リニューアルの様子はメディアなどでも多く取り上げられ、私も何度か足を運びましたが、例年以上に賑わっていた様子でした(写真1)。今回の科学館開館以来の全面展示リニューアルは、長い構想期間を経て実現されたものです。まずは、多大なるご尽力をいただきました、本市の科学館をはじめとする歴代の関係各位に心から敬意を表します。

【写真1】1990年の本市科学館開館以来初めてとなる常設展示室の全面リニューアルが、2023年10月から2025年3月にかけて行われた。

一方で、この報告書において、非常に残念な点がありました。まず、報告書には評価指標が掲げられているにもかかわらず、本来あるはずの、評価指標に対する現状分析が見当たりませんでした。さらには、その年その年の現状分析や課題認識を踏まえ本来書かれているはずの「今後の取組と方向性」が、リニューアルを挟んで、なんと、3年も連続で同じ文面でした。正しい現状分析なしには、問題点や課題を正確に特定できず、的確な解決策や戦略を立案することはできません。リニューアルという重大な時期を挟んでいるにもかかわらず、このような報告書では、本当にまともな検討がなされたのだろうかと、疑われても仕方がないと思います。

【写真2】本市の「教育に関する事務の点検及び評価の報告書」(令和6年度実績)のうち「科学館運営管理」。(参照:本市の「教育に関する事務の点検及び評価」)

さらには、これはもしかすると、科学館に限らず、本市の報告書自体が形骸化しているのではないかとの疑念を抱きましたので、他の教育事業についても改めて確認したところ、評価指標がそれぞれの事業ごとに設定されているにもかかわらず、評価指標に対する現状分析や課題分析が見当たらず、単に「できたこと」だけが書かれている報告書が、科学館以外の事業でも散見されました。このような状態では、評価指標を設定している意味自体、なくなっているのではないでしょうか。

そもそもこの報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年、前年度の事務の管理と執行状況について点検・評価し、その結果を報告書にまとめて議会に提出するとともに公表することが、すべての教育委員会に義務付けられているものですが、その様式については各自治体に任せられています。参考までに、他都市の報告書についても確認したところ、評価指標を本市のように全事業で設けている自治体は一部でしたが、いずれにせよ、現状分析を踏まえた課題と今後の取組がシンプルな様式で書かれており、目的に対してPDCAを回している様子が外から見ても伝わってきました。

Q1 そもそも報告書の目的は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすことです。その効果的な促進を図るために、本市では、評価指標を敢えて、自ら設定しているわけですから、設定をしている以上、設定している意味のある運用を行うべきと考えますが、当局にご認識を伺います。

答弁 Answer

参事兼総務課長

A1 本市では、教育事業ごとに前年度の執行状況について、その事業ごとに点検及び評価を行っており、報告書では各事業の「事業概要」「評価指標」「実施状況」「評価」「今後の展開・方向性」についてまとめております。事業の分析や評価にあたっては、設定している評価指標の達成度や事業の課題などを記載しておりますが、その内容について、極力評価指標の分析などについても言及するよう努めてまいりたいと存じます。

本来の目的が見失われない運用を、ぜひ徹底いただきたいと思います。

(2)「評価指標」は必要条件であるが十分条件ではない

一方で、では、評価指標さえ達成すれば、それでよいのかと言えば、当然のことながら、そうではありません。なぜならば、ここで、もともとの科学館の議題に戻って議論を進めますが、科学館ひとつ例にとってみても、その価値とは、単なる入館者数だけでは測り切れない、多面的な存在意義があるからです。すなわち、評価指標は必要条件ではありますが、十分条件ではありません。

それでは、何をもって十分条件とすべきか。ここで改めて、科学館の展示リニューアル基本計画に立ち返ってみますと、今回のリニューアルの目的は、常設展示の経年劣化や陳腐化への対応はもちろんのこと、それだけでなく、科学技術の急速な進歩や、社会構造の変化に伴い、変化する科学館へのニーズに対応する必要があるためであると、基本計画では謳われています。

特に、「科学が社会の中でどのように使われているのかを知りたい」という社会ニーズに応えるため、従来のように、科学の原理法則を伝えるだけでなく、市民が自分自身と科学とのつながりに気付くことができるよう、常設展示の一新に加え、解説員やデジタルデバイスの活用、大学等との連携などといったソフト面で、職員が常に更新できる余地を敢えて残す仕様になっている点が、今回のリニューアルで重要なポイントです。

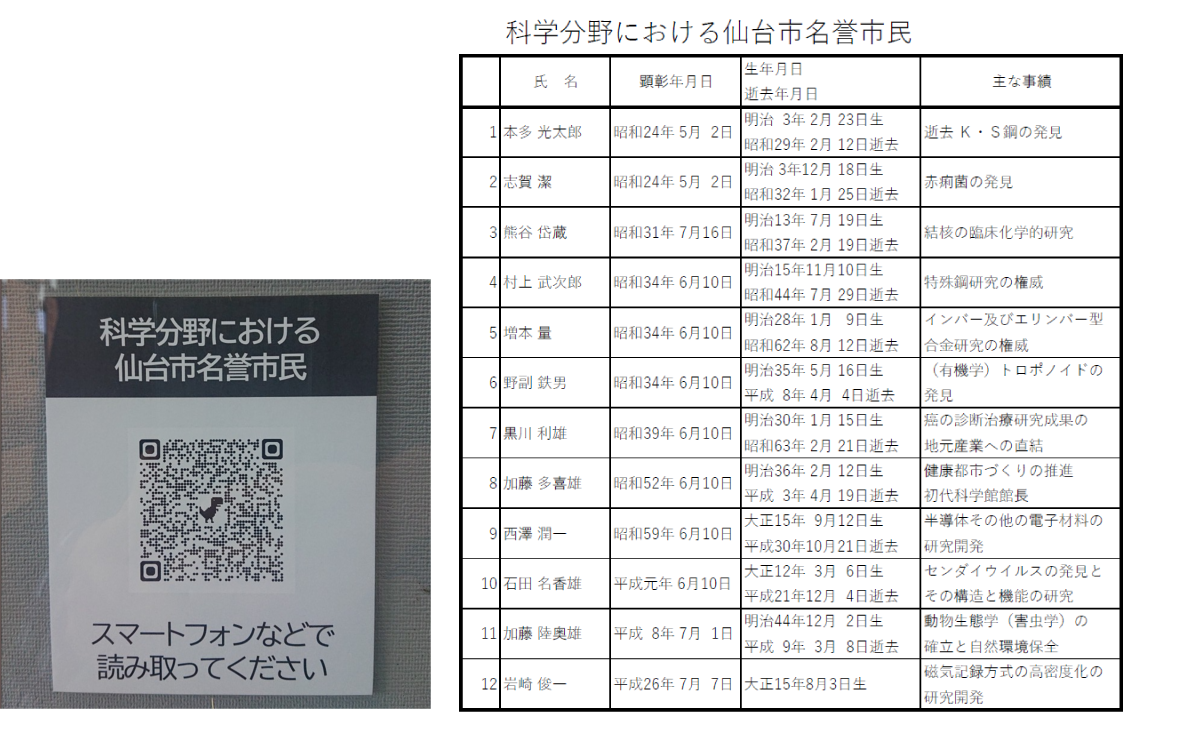

そこで、私からはこれまでも議会で、「市民が自分自身と科学とのつながりに気付く」フックとして非常に有効と思われる、本市から生まれた世界的な発明や発見が、ここ仙台には折角、数多くあるわけですから、その優位性を活かし、本市ゆかりの科学史を、特に科学分野の本市名誉市民については、本市が過去顕彰したのであれば選り好みをせず全員展示すべきと訴え、教育長からは「スペースの制約条件なども踏まえながら、議員仰るとおり、科学と社会実装などについて効果的な展示や解説の方法を研究してまいりたい」とご答弁いただきました。

また、科学館長からは「本市ゆかりの先人に関する展示については、エントランスに場所を変更し、展示解説を充実させる。常設展示コーナーでは、QRコードを用い、展示解説とあわせて本市ゆかりの科学史を紹介し、より多くの来館者に本市ゆかりの科学の歩みを知っていただけるよう工夫してまいる」とご答弁いただきました。

そこで、実際に展示解説の充実や工夫がどのように図られているかを確認するために、つい先日も、科学館に足を運んで参りました。すると、まず「光ファイバーの原理」の展示に、新たに解説用QRコードが設置され、「光通信の父」と呼ばれる本市名誉市民の西澤潤一博士の業績が紹介されていることを確認できました。ただし、あると信じて探さなければ見つからなかったほど、QRコードが小さかったので、まずは来館者の目に入る展示の工夫が必要と感じました(写真3)。

【写真3】「光ファイバーの原理」の展示に新たに設置された解説用QRコード(写真右下)。

さらに、エントランスには、科学分野の本市名誉市民を紹介するQRコードが新たに展示されていることも確認しました。早速ご対応いただけて嬉しく思っていたのですが、試しにスマホでQRコードを読み込んでみたところ、本市名誉市民の業績がたった一言ずつ書いてあるだけの一覧が、しかもhtmlではなくPDFで1枚出てきただけで、正直、がっかりしました(写真4)。このレベルなら、別にQRコードでなくても紙を1枚出力して貼りだした方が、むしろ読まれるのではないかと思いますし、そもそも業績一言ずつだけの紹介では、市民にその意義が伝わらないのではないかとの指摘は、これまでの議会でも行っている通りです。

【写真4】新たに設置された科学分野の本市名誉市民を解説するQRコード(写真左)と、スマホで読み込んだ結果表示されるPDF(写真右)

Q2 先日の議会では、科学館長と教育長から「展示解説を充実化」し、「より多くの来館者に本市ゆかりの科学の歩みを知っていただけるような工夫」や、「科学と社会実装などについて効果的な展示や解説の方法を研究する」とご答弁いただきましたが、その工夫や研究は今後これらの展示にどのように反映されていくのでしょうか。まさか、これで終わりではなく、今後、工夫や改善が重ねられていくものと信じておりますが、今後の取組と方向性について伺います。

答弁 Answer

科学館長

A2 展示解説の充実については、本市から生まれた世界初の人工永久磁石として知られる本多光太郎博士によるKS鋼など、世界的な発明・発見をパネルで紹介するとともに、社会実装された成果品を展示ケースに収め、来館者に分かりやすくご覧いただけるよう工夫しております。また、スペースの制約を踏まえつつ、展示解説用のQRコードの設置数を増やすことや、展示内容を紹介するボランティアによる対面での解説の機会の拡充などを計画的に進めているところです。なお、今回ご指摘いただきましたQRコードに関する課題につきましても、内容の充実を含めて今後の改善に向けて検討を進めてまいります。

ぜひ工夫と改善の積み重ねを求めたいと存じます。

(3)問題はリニューアルした後

そもそもリニューアル直後は、本市に限らずどの施設も、入館者数が増加する傾向にありますので、問題はその後です。リニューアルというと、「ハコもの」の展示といったハード面が注目されがちですが、真にその価値を高め、魅力を維持するのはソフト面、つまり、学びを深めるための仕組みづくりです。そのための人材や企画、連携といったソフト面は、ハード面とは違って、毎年の工夫と改善が可能です。その毎年毎年の絶え間ない工夫と改善こそが、ひいては「入館者数」という評価指標にも直結すると考えます。

Q3 ここまでの議論を踏まえ、改めて、今回のリニューアルを終えての現状分析と課題認識、それを踏まえた今後の取組と方向性について、今一度、科学館に伺います。

答弁 Answer

科学館長

A3 科学館の入館者については、概ね前年度比で3割アップしており、特に夏の特別展においては開館以来の過去最高の入館者数となっているところです。これは、展示物のリニューアルにより参加体験型の展示装置を数多く導入するとともに、年間を通じて様々な機関との連携や多彩な企画展の実施、サイエンスショーを行うなどの工夫と改善を積み重ねていることによる効果が出ているものと考えております。また、先ほど答弁いたしましたが、スペースの制約を踏まえつつQRコードの設置数を増やすことや、ボランティアによる対面での解説の機会の充実などを計画的に図っているところでございます。今後とも子どもたちや市民に科学の魅力を伝えていけるよう、科学館協議会からの助言や、大学や専門機関との幅広い連携を生かしながら、展示や解説に工夫を重ね、多くの方に来館いただけるよう努力してまいります。

Q4 今回は、科学館を具体的に取り上げ、自ら設定した評価指標にこだわりながらも、求められる存在意義をぜひ発揮してもらいたいと願って一連の質問をさせていただきました。最後に、教育長のご所見をお伺いします。

答弁 Answer

教育長

A4 仙台市科学館は、ただ今、科学館長が答弁しました通り、リニューアルを経て、大学等と連携し、最新の科学技術や知見を取り入れた展示や解説の工夫、仙台ゆかりの発明などの紹介にも取り組み、来館者が増加しているところでございます。先ほどありましたですね、QRコードの件など、初めの一歩ということで、充実度という点では今一歩ということかもしれませんが、引き続き、取り組みのソフトの中身の充実に取り組んでまいりたいと思いますし、引き続き、地域の科学教育の中心としての役割を果たしまして、社会教育施設として、子供から大人まで、多世代にわたる市民の多様なニーズに応えられる機能を備えた、総合的、かつ、開かれた科学館となるよう努めていくことが重要であると思いますので、そうした意識を持ちながら取り組んでまいりたいと存じます。

活動報告一覧に戻る