令和7年度決算等審査特別委員会 全体会 10月6日 心豊かな社会をつくる会 大草よしえ 質疑

「行政業務の形骸化」

(DX推進の基盤となる特定個人情報保護評価の形骸化)

(1)3年連続で同じ文面の報告書(教育委員会点検・評価報告書)

まず先の第2分科会では、本市の「教育に関する事務の点検及び評価の報告書」令和6年度実績に基づき、令和6年度決算 第9款「教育費」について質疑を行いました。その中で、私が継続的に確認を行っている、第6目「科学館費」の「運営管理」(決算額:1億7千400万円余)について、今年もこの報告書を精査したところ、非常に残念なことがありました。

報告書には「評価指標」が掲げられており、その数値目標自体は達成されていたのですが、評価指標に対する現状分析や課題分析が見当たりませんでした。そこで遺憾に思い、さらに過去に遡って報告書を確認したところ、本市科学館開館以来の全面展示リニューアルという非常に重要な時期を挟んでいるにもかかわらず、本来であればその年その年の現状分析や課題分析を踏まえて書かれているはずの「今後の取組と方向性」が、なんと、3年も連続で全く同じ文面でした。正しい現状分析なしには、問題点や課題を正確に特定できず、PDCAの改善サイクルを回すことはできません。このような報告書では、本当にまともな検討がなされたのだろうかと、疑われても仕方がないと思います。そこで、念のため、科学館以外の事業についても確認したところ、他の教育事業でも同様に、報告書が形骸化しているケースが散見されました。

さらには、これはもしかすると、教育行政のみならず本市全体において、このような形骸化が起きているのではないかとの疑念を、抱かざるを得ません。形骸化により、本来の意義や機能が失われ、表面的な形式だけが残っている状態に陥ってしまえば、職員の責任感やモチベーションは低下し、実績をもとに政策を改善・中止・見直す仕組みも機能しなくなります。ひいては市民からも「制度はあるが、中身はともなわない」との印象を持たれ、行政への信頼も失いかねません。

Q1 表面的には評価指標は達成しているように見えても、実態として、このように業務が形骸化することは、そもそも行政として、あってはならないことだと当方は認識しておりますが、予算執行を監査する事務局としては、どのように認識されているのでしょうか、伺います。

答弁 Answer

代表監査委員

A1 市の事務事業につきましては、各部局におきまして、その実績を踏まえ効果の検証や課題の分析などを十分に行い、絶えず見直しを続けながら進めていくことが肝要と認識しております。また、その内容につきましては広く公表することにより、行政の透明性を確保し、市民の皆さまから信頼される市役所運営を進めていくべきものと考えております。

(2)住民からの意見が1件も来たことがないパブリックコメント(特定個人情報保護評価)

決して形骸化はあってはならない、ということで、そこでこのたび、これまで自分が携わらせていただいた他の領域についても形骸化していないか、今一度、精査させていただきました。すると、本市が現在重点的に推進しているDXにおいても、同様に形骸化が疑われる事例が見受けられましたので、このことについて質疑を行わせていただきます。

そもそもDXは技術の導入だけでは成されず、市民の利用があってこそ、初めて成果を生むものです。しかしながら、そこに「個人情報が安全に扱われているのだろうか」との疑念があれば、市民はサービスを利用しません。すなわち、市民からの信頼を確保することが、DX推進の一番の基盤となります。

そこで、DXを推進する自治体には、その業務がプライバシーや情報漏えいのリスクを生じさせないかを事前に確認・評価して公表する「特定個人情報保護評価」が法的に義務付けられています。特に個人のプライバシーの権利・利益に与える影響が大きい事務については、パブリックコメントを実施することが法律で義務付けられています。

‘ パブコメは、「適切な方法で広く住民の意見を求め、得られた意見を十分考慮した上で必要な見直しを行う」とともに、「リスクの分析や必要な措置について住民の理解を深める」ためにも必要不可欠なプロセスです。

ところが、本市HPの特定個人情報保護評価のページを確認したところ、公表されている情報に不十分な点が多々見受けられました。これでは市民に趣旨が伝わらず、市民からの意見も集まりようがないと感じましたので、実際にパブコメが集まっているかどうかを確認したところ、やはり、と言ってはなんですが、案の定、住民からの意見は1件もありませんでした。

Q2 本市HP上で公開されているのは直近のパブコメの結果だけですが、過去これまでに、この事業全体では、パブコメの対象となった事案は全部で何件あり、そのうち住民からの意見は、それぞれ何件ずつあったのでしょうか、伺います。

答弁 Answer

総務局

A2 福祉分野の給付事務や税の賦課徴収事務等、マイナンバーを取扱う事務は、情報漏えいのリスクを事前に評価し、公表する「特定個人情報保護評価」の実施が法令により義務付けられており、その中で影響が特に大きいものは、評価案に対するパブリックコメントを実施することが義務付けられております。本市では、これまで29の事案について特定個人情報保護評価のパブリックコメントを実施いたしましたが、いずれもご意見は寄せられませんでした。

なんと、これまで実施した合計29件ものパブコメにおいて、市民からの意見は、すべてにおいて1件もなかった、とのご答弁です。そもそも法律で義務付けられているパブコメで、人口100万人を超える政令指定都市において、「これまで住民からの意見が全く1件も来ない」というのでは、現状の方法に重大な問題があると考えます。これぞまさに形骸化の極みではないでしょうか。

現に、私が確認した限りでも、いくつかの重大な問題点が本市HPには見受けられます。まず、そもそもなぜパブコメを行っているかの説明が本市HPには一言もなく、単に、「市民の皆さまから意見を募集します」のたった一行しか書いてありませんでした(図1)。

【図1】仙台市ホームページにおける特定個人情報保護評価に関する情報(令和6年度)

そもそも制度の目的や概要すら市民に説明していないのに、市民からの意見など、集まりようがないのではないでしょうか。この重大な問題点については、今年4月段階で私から当局へ事前に指摘させていただき、当局からは迅速に、制度の概要等についてはHPに追記いただきましたが、この他にも、まだまだいくつかの重大な問題点が残っています。

さらに、本市HPには、これまでの本市における特定個人情報保護評価の経緯を説明するページも全くないので、いつからどの業務において、何回どのような評価作業を実施しているのかを把握できる全体的な情報提供も全くありません。加えて、定期的な見直しや再評価が適切に行われ、市民のプライバシーを保護する努力がなされていることを示す情報も全く提示されておりません。

実は、私も議員になってから、個人的に自治体DXについて勉強する中で、この特定個人情報保護評価という制度を、恥ずかしながら初めて知りました。DX推進を掲げるのであれば、特定個人情報保護評価の徹底による住民からの信頼確保は、避けては通れない道ですので、決して形骸化させてはなりません。

Q3 市民のほとんどは特定個人情報保護評価という制度も知らないと考えられますので、個人情報保護委員会のHP任せにせず、本市HPにも、きちんとこの制度の意義や仕組み、さらに本市における評価の経緯といった全体像を公表しなければ、自治体がリスクを把握し、対策を講じていることを示す説明責任を果たすことにはつながらないと考えます。当局のご見解を伺います。

答弁 Answer

総務局

A3 本市のホームページでは、マイナンバー制度に関するページの中で、特定個人情報保護評価制度の概要についてお知らせしておりますが、今後、対象となる事務や評価方法、評価結果などについて、他都市の事例なども参考にしながら、掲載内容の検討を進めてまいりたいと考えております。

しっかり市民に対して説明責任を果たしていただきたいと思います。

さらに、パブコメの他にも、特に個人のプライバシー等の権利・利益に与える影響が大きい事務の評価を実施する際には、「第三者点検」を受けることが法律で義務付けられています。ところが、では、本市の第三者点検では、どのような審議が行われているのかを確認しようと思っても、本市の特定個人情報保護評価のページには、そもそも「第三者点検」そのものの記載がなく、全くわからないのが現状です。

Q4 本市の第三者点検(個人情報保護審議会)では、どのような審議が行われており、また、その評価に関する情報は、どのような内容が公表されているのでしょうか。お示しください。

答弁 Answer

総務局

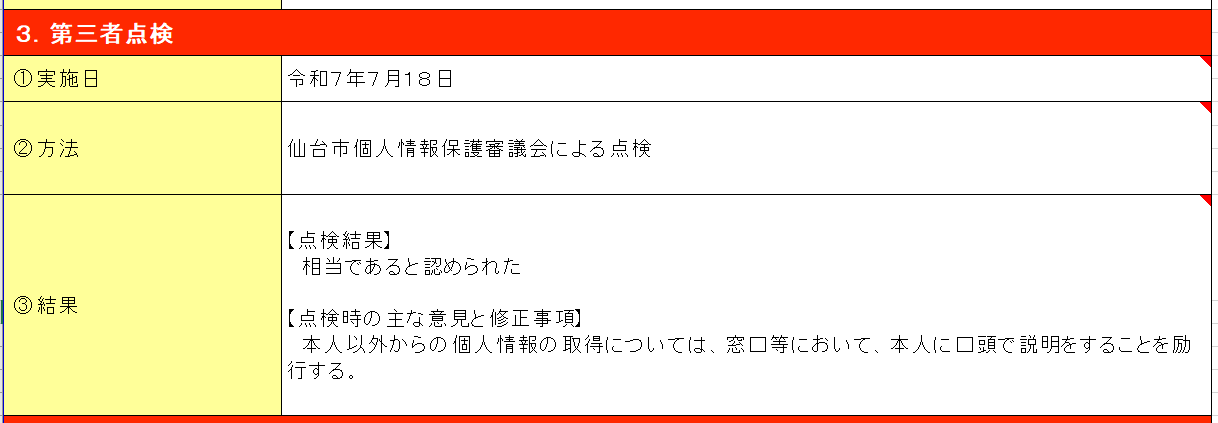

A4 特定個人情報保護評価では、影響が特に大きい事務については、国の委員会の定めにより、専門的な視点からの「第三者による点検」を行うこととされております。有識者で構成する本市の個人情報保護審議会では、対象の事務における情報の取り扱い方法やリスクへの対応策について、国の委員会が定める指針への適合性、評価内容の妥当性の観点で審議しております。この審議において、承認された場合にはその旨を、意見が付された場合には、主な意見と修正事項を公表いたしております。

ご答弁いただいた通り、特定の個人に関する審議ではないにも関わらず、たった一行程度の記述が公表されているだけで、審議内容は全く公開されていないのが現状です(図2、図3)。これでは、たとえ、専門家の視点で審議を行い、安全なシステム設計を行っていたとしても、それが市民に対して全く伝わっていないのではないでしょうか。

【図2】仙台市の特定個人情報保護評価書の「第三者点検」の結果

【図3】〇仙台市の第三者点検(本市の場合、「個人情報保護審議会」が該当)に関するページ。仙台市個人情報保護審議会のページは開設されているものの、特定個人情報保護評価に関する情報が全く提供されていないことは問題である。

Q5 せっかく専門家による審議を行っていただいているわけですから、市民が議論に参加できるよう、第三者点検での審議内容も、たった一行だけでなく、可能な限り公表し、パブコメの情報源として整備すべきではないかと考えますが、当局のご所見を伺います。

答弁 Answer

総務局

A5 審議会では、これまで多くの評価について、内容が妥当であると認められてきたため、簡略な表記をしてまいりましたが、市民の皆様に関心を持っていただけますよう、例えば、審議における質疑の要旨など、公表可能な範囲について精査し、公表のあり方について検討してまいりたいと考えております。

そもそも市民から信頼を確保するためにこの制度があるわけですから、リスク評価の透明性を高めていただくことを求めます。

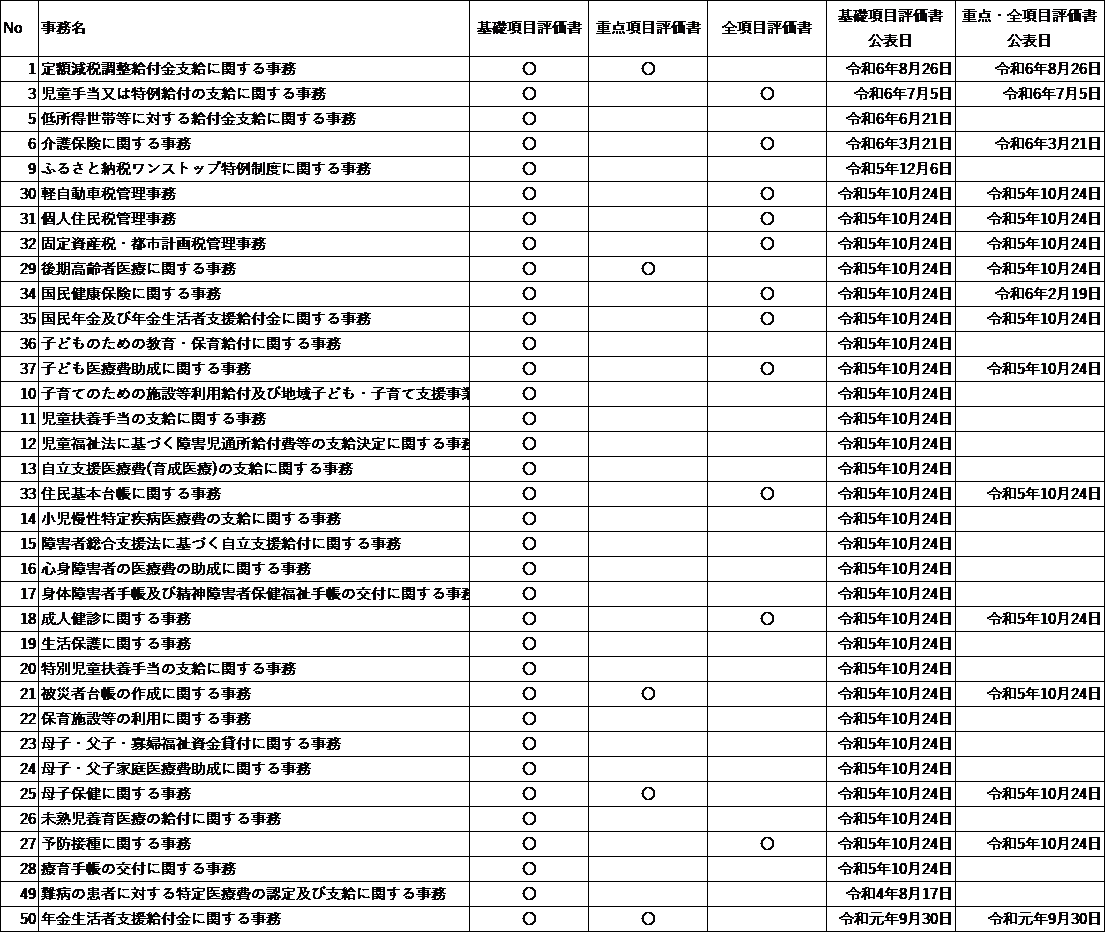

さて、ここまで議論させていただいたように、結局、パブコメも1件もなく、さらには、第三者点検の結果もたった一行ずつしか公表されていないので、本当に、本市の特定個人情報保護評価は大丈夫なのかどうか、確認しようと思っても、確認しようがありませんでした。そのため、改めて、当方が政務活動費を使って、マイナンバー専門業者に点検を依頼する形で、調べざるを得ませんでした(図4)。

【図4】仙台市の特定個人情報保護評価書(検索結果を再構成)。評価書については、個人情報保護委員会の特定個人情報保護評価書検索ページを使って検索して入手した。全体像の把握とともに、それぞれの事務につき基礎項目評価書・重点項目評価書・全項目評価書の3種類の評価書について、3つの事務をサンプリングして内容についての精査をマイナンバー専門業者に依頼した。

そして、その気になる専門業者による点検の結果を、ここで発表させていただきますと、専門業者からは「情報の公表方法等には色々と問題はあるものの、評価作業全般については、さすがに政令指定都市だけあって優秀な人材も豊富で、法令上の義務もきちんと果たされており、高く評価できる」との報告を受け、まずは一安心しました。

Q6 そもそも本市がDX推進を掲げる以上、特定個人情報保護評価の徹底による住民からの信頼確保は、避けては通れない道です。せっかく本市は、その評価作業をきちんと実施できているのでしたら、なおさら堂々とその全体像を公表し、PRしてはいかがでしょうか。それが地道な評価作業を行っている職員の方々を評価することにもつながりますし、そうやって、できている点とできていない点を精査してパブコメで集約することを繰り返していければ、市民からの理解も信頼も確保でき、より利用されるシステムへと成長していくと考えます。このように、DX推進の議論が市民全体で活発になることが、DX成功の鍵と考えますが、今一度、当局のご認識を伺います。

答弁 Answer

総務局

A6 マイナンバー活用をはじめとするDX推進には、厳格な個人情報保護が不可欠なものと認識しており、本市では、法令等に基づき、評価作業やパブリックコメント、第三者点検を適切に実施してまいりました。今後、評価制度の運用状況について、より分かりやすい情報提供のあり方を検討し、制度の透明性向上と市民理解の促進につなげてまいりたいと存じます。

本市の掲げるDX実現にむけて、単に法令上の義務を果たすだけでなく、形骸化した制度が生きた制度となるよう、ぜひ改善に努めていただきたいと思います。

(3)実際にはオンラインで可能にはなっていない手続(DX推進計画)

関連して、昨年の第4回定例会で取り上げた「DX推進計画」での質疑についても、その後の改善状況について確認したいと思います。

そもそもDXは、技術の導入のみでは成されず、当然のことながら、市民の利用があってこそ初めて成果を生むものです。そのため、ユーザー視点に立った開発や導入が行われるよう、本市のDX推進計画には、市民を巻き込みながらタイムリーにPDCAの改善サイクルを回すプロセスがきちんと盛り込まれている点が、とても重要なポイントだと認識しております。

しかしながら実際に本市HPで公表している内容を確認したところ、計画で掲げられている内容と実態には齟齬がありましたので、昨年の議会ではその問題点を具体的に指摘し、改善を求めました。あれから9ヶ月ほど経ちましたので、その後の改善状況について、ここで確認させていただきたいと思います。

まず、DX推進計画の重点取組みである「書かない」窓口、「行かない」窓口サービスに関して確認します。この「手続きのオンライン化」は、「進捗状況を随時、ホームページ等でわかりやすく公表し、市民の意見等を取り入れながら柔軟にオンライン化を進める」と計画では掲げられています。

しかしながら、昨年段階では実際に「オンラインで可能な手続」をクリックしてみても、単に手続一覧のPDFがあるだけで(図5)、それぞれの手続にはリンクでは飛べず、市民が確認しようと思っても直接確認できない仕様になっていました。

【図5】仙台市のホームページに公表されていた「オンラインで可能な手続き」(令和6年度)

Q7 そこで昨年の議会では、計画に掲げるように市民が直接確認できる仕様に改善すべきと指摘し、当局からは改善する旨ご答弁いただきましたが、その後の改善状況はいかがでしょうか、伺います。

答弁 Answer

まちづくり政策局

A7 オンライン化した手続きの公表については、今年8月にホームページを刷新し、オンライン申請可能な手続きの一覧から、直接手続きの申請フォームなどへリンクを貼るとともに、手続きの概要をわかりやすく記載するなど、内容の充実を図ったところでございます。

私もHPを確認させていただきましたが、直接リンクに飛べる仕様に改善された点は評価できると思います(図6)。ただ、ユーザー視点での利便性の面ではまだ重大な課題が残っているように感じますので、引き続き、計画の趣旨に沿った改善を求めたいと思います。

【図6】仙台市のホームページに公表されている「オンラインで可能な手続き」(令和7年度)。

さらに昨年は、「オンラインで可能な手続」と公表されている手続が本当にオンライン化されているかどうかも、念のためですが確認したところ、「Eメールで手続可能」と公表されているにもかかわらず、提出先がFAXか郵送のみで、Eメールアドレスがない手続が、驚いたことに、複数件確認されました(図7)。

【図7】仙台市のホームページで「オンラインで可能な手続き」をクリックして入手したPDFの内容を精査した結果、例えば、「Eメールで手続可能」と公表されているのに、提出先がFAXか郵送のみで、Eメールアドレスがない手続が複数件確認された(令和6年度)

Q8 「オンラインで可能な手続」と書いてあるのに、実際は「オンラインで可能にはなっていない」という実態との乖離は非常に問題であるとの指摘を昨年行い、当局からは改善に努める旨ご答弁いただきましたが、その後の改善状況はいかがでしょうか、伺います。

答弁 Answer

まちづくり政策局

A8 メールにより申請可能な手続きにつきましては、原則として各手続きの案内ページ内にメールアドレスを掲載するなどの方針を定め、手続きを所管する部署において適宜対応しているところでございます。今後とも、オンライン化された各種手続きを市民の皆様がより使いやすくなるよう努めてまいります。

改善いただいたとのことで、引き続き看板と実態にギャップがない運用を徹底いただきたいと思います。

(4)形骸化に陥らないためには何が必要か

今回は、本市における形骸化の事例をいくつか挙げて質疑させていただきましたが、形骸化は、制度の中身・機能・運用が伴わない状態を招き、ひいては行政全体の効率性・信頼性・革新性をも損なう、行政システムの崩壊にも直結する、重大な問題と捉えております。

Q9 このような形骸化に陥らないために、そもそも本市には何が必要とお考えでしょうか。最後に、郡市長のご認識をお伺いします。

答弁 Answer

市長

A9 市政各般にわたる制度の意義ですとか、それからまた運用状況を市民の皆さま方にわかりやすくお伝えをするためには、法令に基づく評価、また、パブリックコメント制度を適切に運用することが重要と、このように認識をいたします。今後とも市政の透明性を高めて、情報発信のあり方も含め、質の高い市政運営に努めてまいりたいと存じます。

活動報告一覧に戻る