令和7年第3回定例会 9月16日

本会議(一般質問)

心豊かな社会をつくる会 大草よしえ

「グローバル・スタートアップ都市・仙台」

(行政の役割の明確化とストック型の制度設計を)

心豊かな社会をつくる会の大草よしえです。私からは、今年度の施政方針で郡市長が掲げた「グローバル・スタートアップ都市・仙台」について、前回に引き続き一般質問を行います。

スタートアップ支援の背景

世界各地において新規 創業活動の活性化が重要な課題となる中、近年、中小企業の中でも特に、革新的な技術やビジネスモデルによりイノベーションをもたらすことで、短期間で急成長を目指す「スタートアップ企業」が世界的に注目されています。

日本政府も2022年を「スタートアップ創出元年」と位置づけ、「スタートアップ育成5か年計画」を策定し、「スタートアップが次々と生まれ成長するエコシステムを我が国にも形成すべく」、グローバル拠点4都市、推進拠点4都市を選定。この第1期において、仙台市は後者の推進拠点都市に選定されました。

そして、計画の折り返し地点を迎えた2025年は、グローバルに稼げるスタートアップを創出するエコシステムへ発展することが目標に掲げられ、この第2期において、本市を含む東北圏は、東京圏や関西圏などと並ぶ「グローバル拠点都市」に格上げされ、しかも、東北6県を対象とする「広域都市圏型」として選定されています。

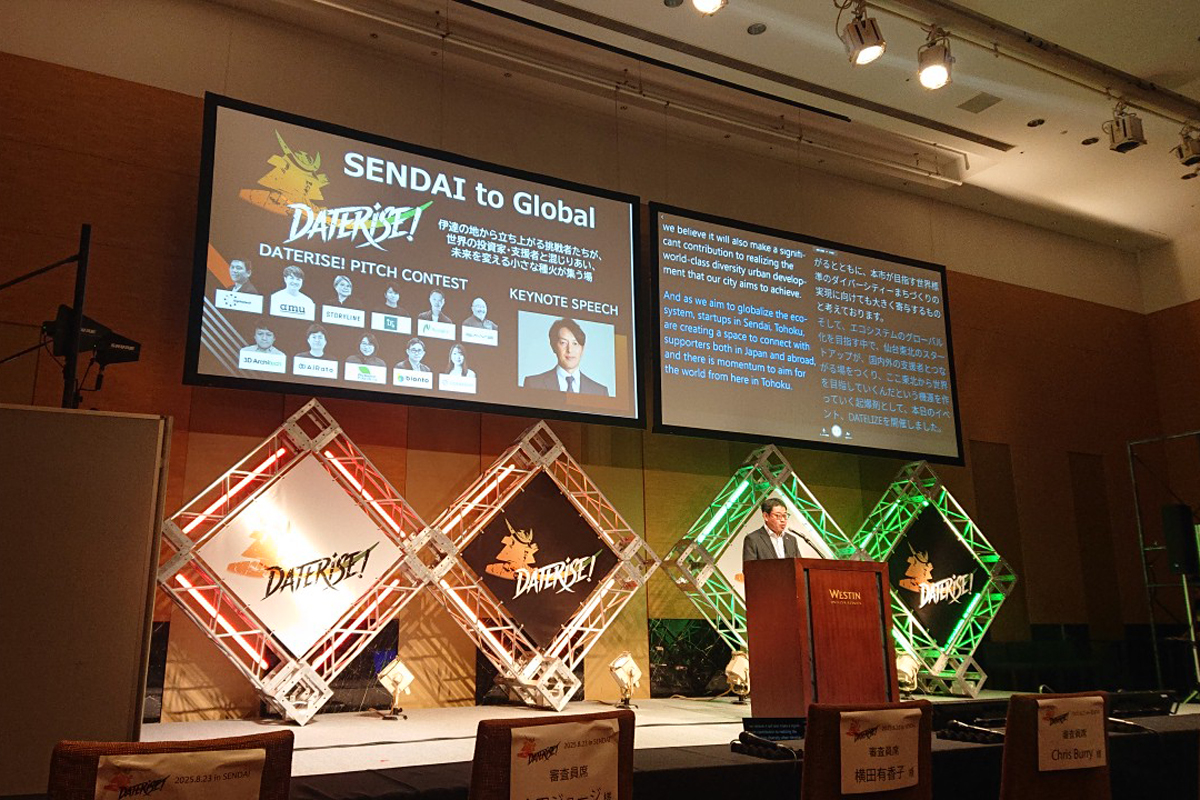

仙台市では、今年度の施政方針で郡市長が「グローバル・スタートアップ都市・仙台」を掲げ、関連予算も16.4億円へと大幅に増強し、その皮切りイベントとして、本市として初めて「グローバル」を掲げた「DATERISE!」がウェスティンホテル仙台などを会場に先月、初開催されました。海外進出を目指すスタートアップが登壇したピッチコンテストでは、優勝企業に対してシンガポールへの進出支援が提供されたほか、スタートアップのプロダクトを市民や家族連れが縁日のように楽しめるイベントも企画されるなど、起業文化を醸成しようとする工夫も見られました。当日は会場いっぱいとなる600名を超える参加があり、メディアでも多く取り上げられました。

【写真】本市初のグローバルスタートアップイベントとして8月23日にウェスティンホテル仙台などで開催された「DATERISE!」

私も前夜祭や関連イベントも含めて終日参加し、参加していたスタートアップやスポンサー企業、金融機関、ベンチャーキャピタルや投資家などにヒアリングを行いました。参加者からは概ね好評で、特に地元だけでなく海外や首都圏・関西圏のベンチャーキャピタルやアクセラレーターの参加者が多かった点が非常によかった、というのが共通した声でした。

このような関係性は、一朝一夕で築けるものではありません。本イベントを実現できたのも、仙台市が震災後から始めた社会起業家の支援に始まり、起業家を応援するエコシステムの形成に力を入れ、国内外にネットワークを構築してきた積み重ねの賜物と存じます。様々な他都市のスタートアップ支援担当者にヒアリングを行ってみても、「仙台市は先行している」との声をよく聞きます。まずは、担当局のご尽力に心から敬意を表します。

(1)【問題提起】看板と実態のギャップ

一方で、実を言うと、私が議会で取り上げて以来、「仙台市の職員が一生懸命やっていることはよくわかるので、直接は言いにくいが、仙台市を心配している。だから、大草さんの方から言ってくれないか」と本市のグローバル・スタートアップ施策を懸念する声を、支援機関や投資家、企業や専門家などから、しかも、地元のみならず市外からも、かなり多く頂戴しました。

その声とは、「地域に根ざし、着実な成長を目指す中小企業を行政として支援するなら話はわかるが、短期間で急成長を目指すスタートアップの、しかもグローバル化を、仙台市の税金を使って支援した先に、地域には一体何が残るのか」と目的自体を問う声や、「スタートアップがグローバル化を目指すなら、環境の整っている首都圏や海外に移転するのが、経営合理性というもの。仙台市は東京の衛星都市を目指すつもりなのか」と仙台市のビジョンを問う声。さらには、「仙台市のプランは、東北大学など他機関の実績も含まれているので、これまで仙台市がどのような役割を果たしてきたかが見えない。仙台市としての総括が必要ではないか」、「仙台市はイベントばかり開催している印象」、「ビジネススクールと同じ内容を仙台市の税金を使ってやるべきなのか」と、行政として果たすべき役割を問う声。また仙台には足りない要素を外部から活用する点についても「仙台市のお金目当てで来る東京などの業者が、お金だけを貰って事業後は地域に何も残らないのではないか」と懸念する声や、「東京の業者ばかりを使って、地元の業者を使わないのでは、企業の成長を支援するノウハウや関係性が地域に蓄積せず、真のエコシステム形成にはつながらないのではないか」との声は、地元だけでなく、実は東京の企業からもいただくなど。要するに「仙台市が掲げている看板と実態には、乖離があるのではないか。地に足が付いていないのではないか」と懸念する声をかなり多くいただきました。

このような声を多数いただいたことを受け、本市の「グローバル・スタートアップ都市」に関する施策について、今年度は現地視察のみならず、関係機関や専門家へのヒアリングを継続的に行い、分析を行っています。

前回の本議会(https://kokoroyutaka.net/parliament/20250618.html)では、スタートアップは成長すればするほど域外に流出する問題について、仙台である必然性、つまり、郷土愛の醸成なくして流出は止められない、先人の歴史も活かしながら郷土愛の醸成を推進すべしとの観点を、本議会でも提案しました。今回は、そもそもの前提や目的から確認を行っていきたいと思います。

今回の計画には「課題解決先進地域の実現に向けた大学発スタートアップ創出」が掲げられています。まずは仙台・東北の特徴として、東北大学を中心とした研究シーズと、震災復興で培われた社会課題解決マインドという2つの強みを活かし、「課題先進地域」と言われる東北のフィールドを逆に強みとして活かそうとする計画、というところまでは、仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会でも議論済みとのことでありますし、私が地域の支援機関や専門家などにヒアリングを行う中でも問題意識は共有されていたので、地域でもコンセンサスが得られていると思います。

しかしながら、その一方で、本事業の目指す最終的な仙台像はふんわりとしていて、よくわからない、というのが共通していた声でした。

一般論ですが、そもそもスタートアップとは、中小企業の中でも、着実な成長を目指す通常の中小企業とは異なり、これまでにない革新的な技術や新しいビジネスモデルによって、「短期間で急成長を目指す」中小企業のことを指します。短期間で急成長するために、スタートアップはベンチャーキャピタル(略してVC)から、数億から数十億円、成長フェーズによっては数百億円の、返済義務のない資金調達を行うことで、短期間での急成長を目指します。VCは返済義務のない資金を投資する見返りに、スタートアップの株式の何割かを取得して、上場なりM&Aなりしてイグジットさせることでリターンを受け取ろうと、スタートアップに急速な成長を促します。ただし、その成功率は統計上一握りで、スタートアップに失敗はつきものであり、何が成功するかは誰にもわかりません。だからこそVCはその一握りの大当たりを狙って、できるだけ社会的インパクトの大きい、市場規模の大きいところで、できるだけ短期間で株式価値の最大化をスタートアップに促します。そして、VCはそこで得た利益をまた次のスタートアップへと投資していく、この循環が一般的に「スタートアップ・エコシステム」と呼ばれるものです。つまり、スタートアップ成功の可否は、そもそも市場原理による淘汰に委ねるべきものであって、仙台市がリソースを費やしてまで個別の企業を支援する話ではありません。

ここで改めて、仙台市のスタートアップ支援を担当する経済局に、本事業を通じてどんな仙台像を目指しているのか確認したところ、「仙台・東北を拠点に、社会課題を経済合理性に基づいて解決するスタートアップが生まれ、その起業家が今度は後輩を支援する循環、エコシステムをつくりたい」とのことでした。併せて、この計画に当初から掲げられている「課題解決先進地域の実現に向けた大学発スタートアップ創出」という目標も鑑みるに、そもそも仙台市が目指すスタートアップと、VCによる投資によって短期間で急成長を狙う従来型のスタートアップとは、そもそも概念が異なるのではないか、と感じました。そして、そのような認識の齟齬が、多様なステークホルダーと支援策や政策を議論する上で、不要な不安や軋轢の根本原因になっているのではないかと感じた次第です。

Q1. そこで伺います。そもそも仙台市としてスタートアップをどのように定義しており、また、このような認識の齟齬について、市としてはどのようにお考えでしょうか。ご見解を伺います。

(2)仙台市が果たすべき役割と目指す仙台像

色々お話を伺っておりますと、そもそも仙台市の言う「スタートアップ」とは、少し昔の言葉で言えば、「社会起業家」が最も近い概念ではないでしょうか。

社会起業家自体を悪いと言っているわけではなく、むしろ社会性と経済性を両立することで、持続可能な形で社会課題の解決を図る企業であり、仙台市の言うように、いわゆる社会起業家を育成し、仙台・東北で活躍した起業家が後輩を含めて育成・支援するエコシステムを、この地に根付かせることができれば、非常に素晴らしいことだと私も思います。

とはいえ、限りあるリソースを最大限有効活用するには、どんな領域や基準に対して仙台市が支援をするのか、市の税金を使う以上、その線引きを明確にすることが必要です。

そこで考えられるのは、いわゆる社会起業家が経済合理性に則るまでには、単独ではどうしても乗り越えられない壁というものがあります。そこに行政がお墨付きなり必要な支援なりをすることで、その壁を乗り越えられる、その、あと一押しが必要な領域こそ、行政が支援すべきではないでしょうか。逆に言えば、その他の領域は市場原理、民間に委ねるべきです。いずれにせよ、どのような領域や基準に対して行政として支援するのか、領域と基準を明らかにすることが必要です。

さらに、いわゆる社会起業家のエコシステムを真にこの地で根付かせるのであれば、地元の事業体を積極的に活用する仕組みづくりも併せて必要です。

なぜならば、社会問題の解決は、ひとつの企業のみで成せるものでなく、多様なステークホルダーが必要不可欠だからです。

仮に、地元だけでは足りない要素があった場合、東京などの外部から取り入れること自体は必要で、確かに東京には、人的資本もノウハウも関係性も豊富にありますし、件のイベントも、見栄えも含めて、よくできていました。

ただし、東京の人的資本を仙台市の税金を使って連れてくるだけでは、地域に何が残るのでしょうか。たとえ手間が増えても、見栄えなどに問題があったとしても、地域の人たちと共働してつくっていく経験とノウハウと関係性を積み重ね、エコシステムが成長していく機会を、外部からリソースを持ってくると同時につくらなければ、金の切れ目が縁の切れ目になるのではないでしょうか。事業終了後も、税金がなくても回るような、社会関係資本のストックを、この地に積み重ねていく必要があると考えます。

Q2.そこで伺います。持続可能で自律的に成長する起業エコシステムを真にこの地に根付かせるためには、まず、行政として支援すべき領域と基準を明らかにすることと、また併せて、例えば、事業公募の仕様も、必ず地元業者とチームを組むことを課すなど、フロー型ではないストック型の制度設計が必要と考えるものですが、この2点についてご所見を伺います。

Q3. 最後に今一度、この施策の先にある仙台像のビジョンを市長にお伺いして、私からの質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。

答弁 Answer

市長

A1.スタートアップ支援で目指す本市の姿

ただ今の大草よしえ議員のご質問にお答え申し上げます。スタートアップ支援で目指す本市の姿についてでございます。革新的なイノベーションを創出するとともに新たな雇用を生み出すスタートアップは、地域経済の成長に欠かせないエンジンであり、地域に根差しながら成長できる環境の構築に向けて、産学官金一体となって、現在取り組んでいるところでございます。今後、内外の先進都市に学びつつ、域内の関係者と方向性を一にしながら、知見・経験を蓄積して、東北大学をはじめとする、本市の強みを生かしたスタートアップ・エコシステムの形成を図ってまいります。今般のグローバル拠点都市の選定も追い風にして、世界へつながることにより、若者を中心に人々が集い、そして挑戦を続け、新たな価値を創出する環境が生まれる。そのことにより、人口減少と若者の流出が加速する課題先進地域・東北にあっても、国内外から人や投資を呼び込んで、地域の活力を生み出していく拠点となるように、力を尽くしてまいりたいと存じます。

答弁 Answer

経済局長

A2.スタートアップの定義と認識の齟齬、行政の支援領域

スタートアップの定義と認識の齟齬、行政の支援領域などについてでございます。スタートアップにもさまざまな分野がある中で、本市におきましては、地域の強みを生かすことができる企業を重点的に支援しております。社会課題解決を目指すインパクト・スタートアップ、そして大学の技術シーズを活用したディープテック・スタートアップを主な支援の対象としており、投資先企業の株式の売却益を目的とするベンチャーキャピタルとは支援の着眼点が異なっているところでございます。国内市場が縮小する中、活躍の舞台は世界となりますが、地方においては、スタートアップの成長過程で、経営人材の確保や資金調達、海外への販路拡大などさまざまな課題が生じます。本市のスタートアップが首都圏へ流出せず、この地域に根差して成長し、定着していくためには、産学官金一体となって支援策を講じていくことが重要との認識の下、エコシステム形成に向け、鋭意取り組んでいるところでございます。

A3.ストック型の制度設計

次に、ストック型の制度設計についてでございます。現時点では、地域の力だけですべての事業を実施するのは難しいところですけれども、本市のスタートアップ支援事業の運営委託にあたっては、域外の事業者が受託する場合であっても、地元支援機関等とのネットワークを有していることを委託の要件としております。そのことにより、域外の受託者から地元事業者への再委託を行っている案件が複数あるほか、8月に開催いたしましたグローバルスタートアップイベント「ダテライズ」では、運営やスポンサー、ブース出展などに地元企業にご参画いただきました。地域の産学官金それぞれが経験を重ねることで、ノウハウが蓄積されていくものと考えております。今後とも、地元で自律的に運営できるエコシステムの形成を目指し、業務委託のあり方など、工夫してまいりたいと存じます。

活動報告一覧に戻る